車のボディにある各部位は車のデザインを決めるだけでなく、それぞれ別の役割を持ちます。

それぞれの名称や役割を知れば、車の構造を理解できるようになるでしょう。

今回の記事では、車の種類や構造への理解を深めたいという方向けに、情報を分かりやすくまとめました。

車を購入しようと考えている方・メンテナンスやカスタマイズを考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

車はボディ・エンジン・駆動方式で分類できる

まず、車はボディ・エンジン・駆動方式の違いで、分類できることを知っておきましょう。

車の分類が異なれば、その車の強みや特徴が変わってきます。

例えば、以下のように車の特徴により適切な用途も変化するのです。

- スピードが出やすい

- 多くの荷物や人をのせられる

- 燃費が良い

- 環境への負荷が少ない

これから車の購入を考えている方は、車の分類について理解を深めることが大切です。

ボディタイプで分類する場合

ボディタイプで分類する方法では、車の形状・構造・サイズで車を区別します。

ボディタイプの分類の例は、以下を参考にしてください。

| ボディタイプ | 特徴 |

|---|---|

| セダン | エンジンルーム・客室・荷室が区切られている(3ボックス) 強く静粛性が高い 重心が低いため運転しやすい どの席からも乗り降りしやすい |

| ワゴン | エンジンルーム・客室+荷台で区切られる(2ボックス) セダンよりも荷物が多く載せられる 荷台に積んだものを客室からも取り出せる |

| ワンボックスカー | エンジンは客室の下に位置するため区切りがない(1ボックス) 広々とした空間を実現 多くの乗員・荷物をのせられる |

| ミニバン | エンジンがボンネット内にある(2ボックス) 6人〜8人の乗客を乗せられるもののワンボックスカーよりコンパト 多くの荷物を載せられる |

| SUV | 車高が高めに作られた2ボックス車 走行性能が高く悪路も難なく走破できる アウトドアに最適 |

| コンパクトカー (ハッチバック) | 2ボックスの普通自動車の中でもコンパクトサイズ スライド式のドアを採用 小回りがきき運転しやすい 燃費に優れたモデルが多い |

| 軽自動車 | 日本独特の区分であり税金や保険料が優遇されている 本体価格や維持費が手頃 車体サイズは全長3.4m以下・全幅1.48m以下・全高2m以下 総排気量は660cc以下 |

エンジンの種類で分類する場合

車の動力源であるエンジンにも、いくつかの種類があります。

現在日本で最も普及している動力源はエンジン車ですが、ハイブリッド車や電気自動車の開発も進んでいます。

| エンジンの種類 | 特徴 |

|---|---|

| ガソリン車 | 現在最も普及しているエンジンでガソリンを燃料として動く 加速性・安定性が優れており価格が低い |

| ディーゼル車 | ガソリンではなく軽油を燃料として動く 大きな荷物の運搬・悪路の走行に向いている 日本ではあまり普及していない |

| ハイブリッド車 | ガソリンまたは軽油などで動くエンジンと電気で動くモーターを組み合わせた車 燃費と静粛性に優れている |

| 電気自動車 | 電気でモーターを動かして走る 環境に優しく静粛性に優れている スムーズな加速・減速ができる 現段階では充電時間の長さ・一度に走れる距離に課題がある |

駆動方式で分類する場合

駆動方式とは、エンジンなどの動力源からの動力をタイヤに伝える方法を指します。

駆動方式は、車の強みや燃費に大きな影響を与えます。

車を購入する際には、用途に合わせて駆動方式を選択するべきです。

| 駆動方式 | 特徴 |

|---|---|

| 2WD | 前後どちらかの二輪に動力を伝えて動く エンジンの位置によりFF・FR・RR・MRに分類される 中でも最も一般的なFFは、前輪に動力を伝える構造 二輪のみに動力を伝えることから燃料消費を抑えられる |

| 4WD | 四つ全てのタイヤに動力を伝えて動く 力強く悪路での走行性・コーナーリング性能に優れる 状況に合わせて2WDと4WDを使い分ける機能を持つ車もある |

車のボディの各名称と役割を解説

次に、車のボディの各名称について説明します。

「ボディの部位名で説明されても分からない」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

ボンネット

ボンネットとは、車の前方にあるエンジンルームのふたのことです。

ボンネットはエンジンを守る・万が一衝突をした際に衝撃を抑えるなどの役割があります。

車の見た目の印象にも影響を与えるパーツであり、さまざまなデザインが採用されています。

フロントバンパー

車の前部に取り付けられており、衝撃を吸収するクッションのような役割を持ちます。

プラスチック製が多く採用され、車の安全性とデザイン性を高めます。

フロントガラス・ワイパー

運転席の正面にある頑丈なガラスがフロントガラスであり、飛び石や事故の衝撃から乗員を守ります。

また、フロントガラスの汚れや雨を拭き取る役割を持つのがワイパーです。

ワイパーのゴムは劣化することから、定期的に取り替えましょう。

ヘッドライト

夜間や悪天候時に前方を照らして視界を確保するためのライトです。

ヘッドライトは車の顔と言える重要なパーツであり、安全性のみでなくデザイン性も重視されています。

ルーフ

車のボディの屋根部分をルーフと呼びます。

車体を雨や紫外線から守りながら、車の強度を高めます。

一部の車種では、ルーフに窓をつけた「サンルーフ」を採用しており、開放的な雰囲気を演出します。

ピラー

ルーフを支える柱の役割を持つピラーは、一般的な車に3本〜4本設置されています。

フロントガラスの横にあるピラーが「Aピラー」と呼ばれ、後方に向かって「Bピラー」「Cピラー」と続きます。

ピラーは車の強度を確保しますが視界の妨げにもなることから、最近の車は強度を下げずにピラーを細くする工夫が施されています。

ドアミラー

前方席の左右ドアに取り付けられたミラーがドアミラーであり、運転中に後方の視界を確保する役割を持ちます。

近年ではドアミラーの曇りを防ぐために、曇り止めのヒーター機能がついた車が増えています。

フェンダー

タイヤを覆う泥除けであり、タイヤが走行中に巻き上げる泥や小石の飛び散りを防ぎます。

後続車はもちろん歩行者に対する危険も予防する重要や役割を持ちます。

サイドシル

車のドアの下部分にある細長い部品であり、スムーズに車の乗り降りができるようにするパーツです。

さらに車のボディをつなぐフレームとしての役割も持ち、車の強度を高めます。

このような理由から、サイドシルには強度と利便性の両方が求められます。

フロントドア・リアドア・バックドア

車に乗り降りする扉のことで、運転席近くのドアがフロントドア・後部座席のドアをリアドア・車の後方部にあり荷物の積み下ろしに使われるドアをバックドアと呼びます。

リアドアはドアタイプ・スライドタイプがあり、バックドアには跳ね上げ式・横開き式・観音開き式などの種類が用意されています。

トランクリッド

セダンタイプの車に装備されている開閉式のトランクのふた部分を、トランクリッドと呼びます。

トランクリッドの開閉方式は、車種によって異なります。

リアバンパー

リアバンパーは車の後部に設置されており、後方からの衝撃を吸収する役割を持ちます。

表面はプラスチック・骨組みは金属製で作られ、強度と軽量化のバランスをとっています。

リフレクターやバックランプなど安全装置が組み込まれたリアバンパーを持つ車は、後方からの事故を防ぐ効果が期待できるでしょう。

テールランプ・ブレーキランプ・バックランプ

テールランプは後方車に車の存在を知らせる役割があり、多くの場合はヘッドライトと連動して点灯します。

視界が悪い状態でも、後ろから追突されるリスクを減らす役割を持ちます。

それに対してブレーキランプはブレーキペダルを踏むと点灯する・バックランプはシフトレバーを「R」に入れると点灯するライトです。

どちらのライトも安全運転に欠かせない重要な装備だと言えるでしょう。

フェーエルリッド

車の給油口カバーをフェーエルリッドと呼びます。

運転席にレバーが設置されており、操作することで開きます。

車の内部構造の名称と役割を解説

車の内部構造の名称が分からないと、車の修理を依頼した時に受ける説明が理解しにくくなってしまいます。

ここでは、車の内部構造の主要部の名称と役割をまとめました。

エンジン

車の動力源であり燃料を活用して動力を発生させ、タイヤを動かします。

ただし、電気自動車にはエンジンではなく大型のバッテリーが搭載されています。

ドライブシャフト

エンジンで発生した動力は、ドライブシャフトの働きによりタイヤに伝達されます。

ドライブシャフトに問題が起こると、タイヤに動力が伝わらずに車が動かなくなります。

ラジエーター

ラジエーターはエンジンの熱を冷ます役割を持ちます。

エンジンは燃料と空気を燃焼して熱を発生させますが、温度が高くなり過ぎると内部部品にダメージを与える可能性があります。

ラジエーターの働きにより、エンジンの温度が適切に調整されるのです。

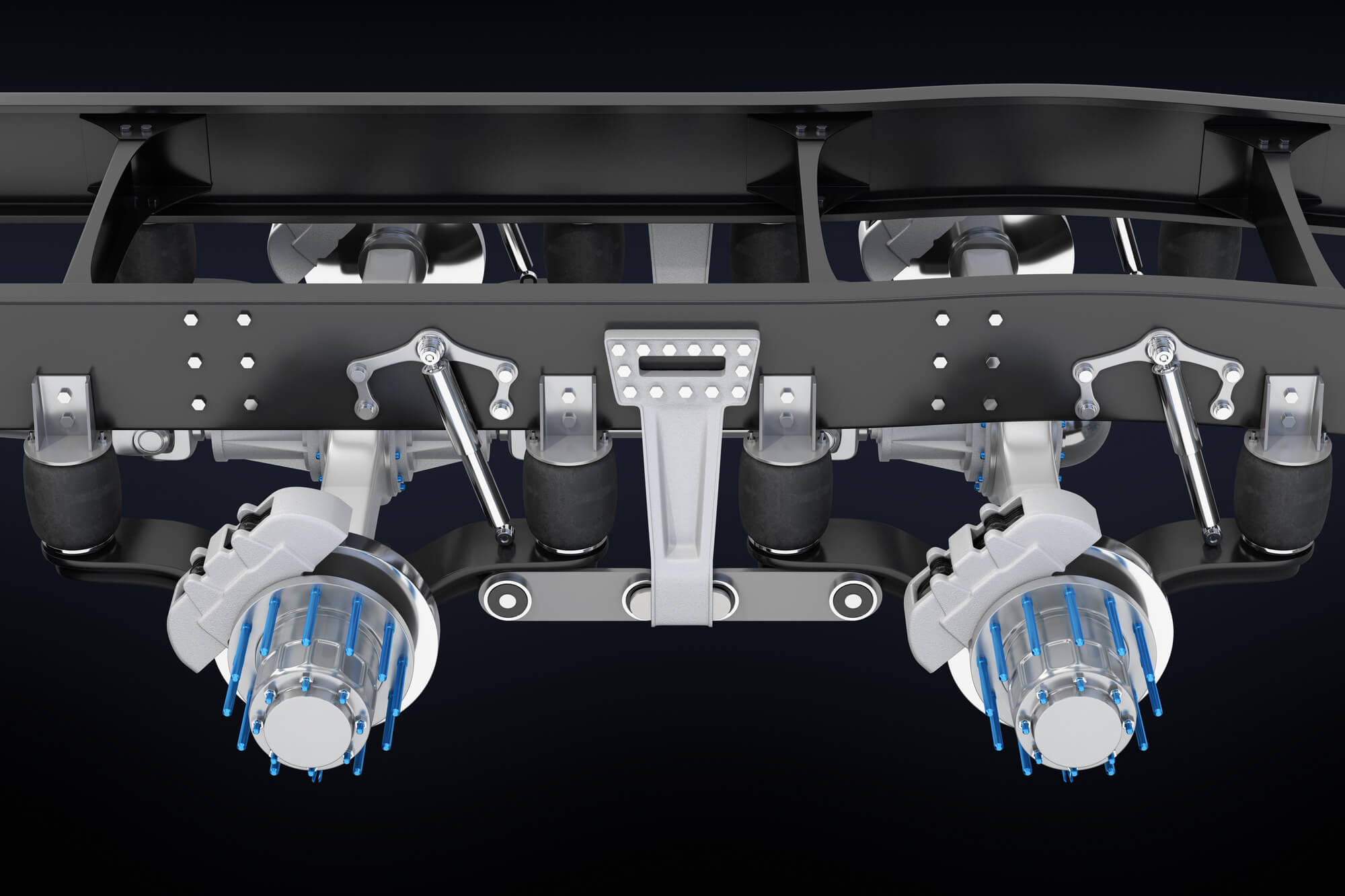

サスペンション

タイヤと車体を繋ぐパーツの総称であり、路面の振動を吸収する・コーナーでは車体を傾けるなどの役割を持ちます。

サスペンションは、快適な乗り心地と安全な走行のために欠かせないパーツです。

マフラー

エンジンから車体の底を通り車の後部に伸びている筒状のパーツであり、エンジンで発生した排気ガスを抑制・排気温を低減する役割を持ちます。

車のボディの構造にはモノコック構造・ラダーフレーム構造がある

車のボディには、モノコック構造とラダーフレーム構造の2種類がありますが、現在ではモノコック構造が一般的です。

それぞれの構造の違いを知っておきましょう。

ラダーフレーム構造はトラックなどに採用されている

ラダーフレーム構造では、強固な鋼製のはしご状のフレームに、ボディーを載せていきます。

シンプルな構造であるものの車体の重量が増えるため、現在ではトラックやオフロード車に採用されている構造です。

モノコック構造は軽量化を実現できる

モノコック構造は航空機で採用されていた技術であり、骨組みに外板を張って応力を骨組みと外板の両方で受け止めます。

強度や剛性を維持しながら軽量化を実現可能なことから、現在では乗用車のほとんどがモノコック構造で作られています。

車内スペースが広く確保できるという点も、モノコック構造のメリットです。

車のボディの材質には軽量化と安全性が求められる

車のボディの材質に求められる軽量化・安全性は相対する課題です、ボディは車の重量割合を最も多く占めており、安全性を確保しながら軽量化を進めることで燃料の消費量を抑えます。

この章では、車のボディに取り入れられている素材の種類と特徴をまとめました。

鋼板

最も一般的なボディの素材は鋼板です。鋼板とは、鋼鉄に圧をかけて板状に伸ばしたものを指します。

鉄はプレス加工で自由な形状に加工しやすいだけでなく、高張力鋼板(ハイテン)の活用により軽量化と強度の両方を維持します。

原料コストのみでなく加工コストも低く抑えられる素材です。

アルミ

アルミの比重は鉄と比較して軽く強度も高いです。

車のボディに適した素材ではありますが、プレス加工が難しくコストが上がります。

そのため、アルミをボディに採用している車はスポーツタイプの高級車など一部の車種に限られます。

カーボン

炭素の繊維が組み合わさってできた素材であり、耐久性を持ち軽量です。

優れた素材であるものの、現段階では製造コストが高く一般車への採用は難しいと考えられています。

ステンレス

鋼板と比較して軽く強いだけでなく錆びにくいという特徴も持ちます。

しかし、加工が難しく製造コストが上がることから、一般車ではなく高級車向けの素材として扱われています。

車を選ぶ時に考えるべきポイント

車には複数の分類方法があり種類も豊富です。

これから車の購入を考えている方は、用途に合わせて車選びを進めるべきでしょう。

長距離移動が少ない通勤・買い物メインの場合

長距離移動が少なく通勤や買い物をメインとして使う車を選ぶ場合は、小回りのきくコンパクトカーや軽自動車を選択肢に入れると良いでしょう。

悪路を走る予定がないのなら、2WDで燃費を優先するべきです。

また、近隣に充電スタンドがある環境で暮らしている方は、電気自動車の購入も視野に入れることができます。

アウトドアや長距離ドライブを楽しみたい場合

山や海でのレジャーや長距離ドライブを楽しみたいという方は、4WDのSUVを選択すると良いです。

長距離移動をする場合は、電気ではなくガソリンまたはハイブリッド車を選ぶべきでしょう。

多用途に活用しながら燃費も気になる場合には、4WD・2WDの切り替えができる車種を選ぶという手もあります。

家族の人数や荷物の量が多い場合

家族が多い・普段車に載せる荷物が多い場合には、ワゴンやミニバンタイプの車を選ぶべきです。

家族が多ければ買い物時の荷物も増えるものなので、荷物の積み下ろしがしやすい2ボックスタイプをおすすめします。

環境に配慮したい場合

環境への負荷を最小限に抑えたいと考えている方は、ハイブリッド車や電気自動車を選びましょう。

現在では、環境に配慮した車を選ぶことで税制面を優遇してもらえるというメリットも得られます。

ただし、近隣にある充電スタンドの量や立地を事前に確認しておいてください。

まとめ

車の分類方法やボディ・内部の名称と役割を知っていれば、車を購入する時だけでなく修理やカスタマイズを依頼する時にもスムーズに話を進められます。

また、車の種類や素材ごとの強みと特徴を知ることで、自分に適した車は何かが見えてくるでしょう。

この記事を参考に、車の種類・構造・部位ごとの役割についての理解を深めてください。